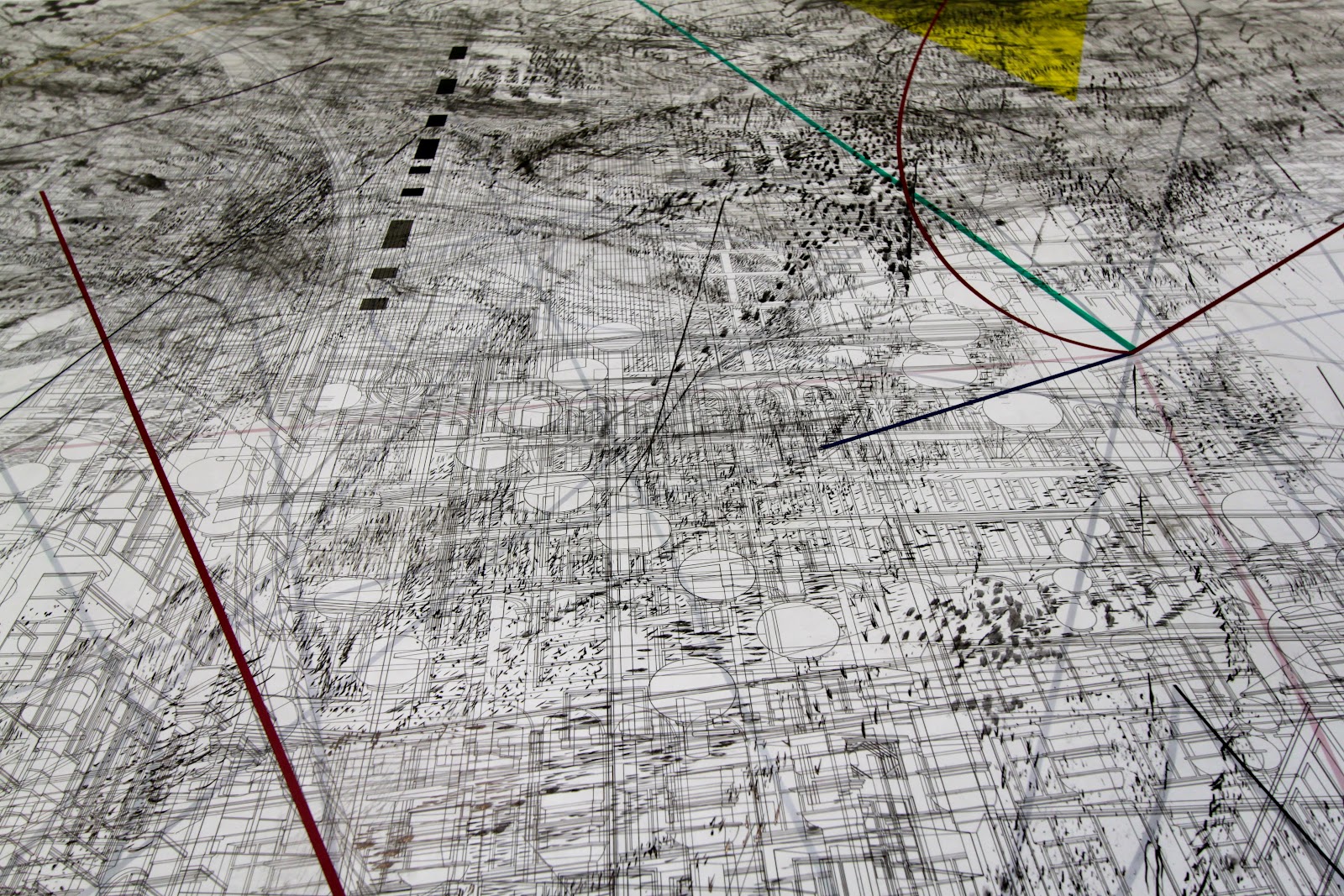

100 miliardi di euro. Piove denaro sulle Città. Condizione sufficiente?

In questi giorni numerose fonti indicano il gran numero di risorse messe in circolazione per il futuro delle città. Tutto vero. Sono previsti ingenti finanziamenti: “Piano periferie 500 milioni; Piano aree degradate: 200 milioni; Piano città 318 milioni; PON Metro: 896 milioni; Piano Stralcio per il rischio idrogeologico 1,3 miliardi; Riqualificazione edifici scolastici: 2.5 miliardi; Fondo Sviluppo Coesione: 36 miliardi; Fondi strutturali europei: 51.7 miliardi; e ancora impianti sportivi: 100 milioni; banda larga; fondi della Cassa depositi e prestiti e piano della mobilità sostenibile.” Il problema è capire se sono quelli “adatti” alla nostra struttura politica ed amministrativa. E se non lo sono, il problema è comprendere se si possono modificare tali risorse o bisogna invece adattare le nostre strutture ad esse

L’Italia vive un periodo turbolento, sotto ogni profilo che parte dallo scenario europeo: l’impatto politico-economico post Brexit, la paura di potenziali attacchi terroristici, gli episodi di violenza sempre più frequenti nel nostro territorio, la questione dei flussi migratori. Uno scenario al quale si aggiungono elementi peculiari come la sofferenza del nostro sistema del credito, la sostanziale stagflazione del nostro sistema produttivo e ancora...

Come uscirne? Sempre più sfere di influenza indicano le realtà urbane come possibili motori di ripresa.

L’attenzione alle città1, confermata anche dalla suspense che si è creata intorno alle elezioni amministrative, è un trend che si sviluppa a partire dalla seconda metà del secolo scorso, ma che sta via via trovando sempre più evidenze. Demografiche (da quasi un decennio la popolazione mondiale presente nelle città ha superato quella delle realtà rurali), economiche e strutturali (la vicinanza degli enti territoriali alla popolazione, la creazione di ambienti di lavoro multiculturali, la necessità di creare investimenti che permettano alle industrie di stabilire le proprie sedi operative nel territorio e via dicendo).

Tutto ciò è piuttosto noto. Così com’è noto che stiamo assistendo ad un trend in rapida crescita delle fonti di finanziamento disponibili per le città. Trend, tra l’altro, del tutto giustificato, soprattutto se si guarda allo stato dell’arte in cui alcuni centri urbani si trovano.2

In Italia sono molte le città che vivono condizioni di difficoltà. Molte delle infrastrutture materiali hanno concluso il loro ciclo di vita stimato e necessitano un rinnovamento sostanziale; il paesaggio costruito è caratterizzato dall’esigenza di forti interventi di restauro o manutenzione, soprattutto (ma non solo) nei quartieri periferici; i sistemi dei trasporti sono spesso non adatti alle esigenze di flussi quotidiani di utenti.

Ancor più evidenti, benché intangibili, le crepe nelle dinamiche sociali3 (si parla di coesione sociale, ma in molti quartieri questa è ancora una chimera), e culturali (sempre meno cittadini partecipano attivamente alla vita culturale del Paese, sempre meno vanno nei musei o a teatro)4. Questo ci indebolisce. E ci indebolisce sul versante produttivo, ma anche sul versante demografico (il famoso effetto brain-drain è la traduzione odierna del “votare con i piedi”)5.

C’è dunque un estremo bisogno di fonti di finanziamento, soprattutto dopo il vincolo di bilancio cui sono sottoposte le amministrazioni pubbliche, dopo un utilizzo estremamente “politico” delle aziende municipalizzate che oggi congestionano molta della vita economica cittadina e che invece erano nate per rendere più efficace ed efficiente la gestione dei fondi pubblici.

Le fonti di finanziamento, tuttavia, non sono tutte uguali, e non possono essere l’unico perno su cui agire.

Porto all’attenzione due punti: le politiche e l’elemento strutturale.

Proviamo a guardare l’infinitamente piccolo di una associazione culturale che, per sopravvivere, ha bisogno anche di finanziamenti esterni. Il non-profit in Italia è un fenomeno molto esteso, e le occasioni di finanziamento esterno (donazioni, bandi, raccolte collettive) sono molteplici. Di fronte a tale platea di potenziali erogazioni, l’associazione culturale può agire secondo due prospettive: la prima vuole i membri dell’associazione correre stremati da un bando all’altro, progettando, scrivendo e programmando economicamente qualunque cosa sia necessaria per poter accedere al denaro, e nel frattempo, barcamenarsi tra tutti i possibili donors stabilendo quali possano essere partner individuali e a quali invece destinare una “campagna di raccolta collettiva”. La seconda strada è quella che prevede che l’associazione rediga un piano d’azione triennale, stabilisca quali siano le priorità di intervento, selezioni le fonti di finanziamento che meglio si adattano non solo alla mission dell’organizzazione, ma che vadano rispondano all’attività che l’associazione è in grado (per risorse umane, per know-how ed esperienza, per capacità tecnico-manageriali) di gestire. Sulla carta è facile dire che la prima sia una strategia miope, ma la necessità di attirare fondi (quando questi realmente scarseggiano ed è la sopravvivenza stessa dell’organizzazione ad essere in gioco) può spesso portare a distorsioni.

Questo trade-off, che molti di noi hanno esperito personalmente, non muta quando si alza il livello di complessità. È quello che è successo con i fondi strutturali europei (che abbiamo speso, dove ci siamo riusciti, in formazione di parrucchieri ed estetiste), ed è quello che oggi hanno di fronte a sé i primi cittadini e, soprattutto, gli apparati amministrativi pubblici.

Claudio De Albertis, presidente dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), nonché Presidente della Fondazione Triennale di Milano, è riuscito, in una recente intervista rilasciata al Sole 24 Ore, a fare un efficace sunto del fenomeno in questione: “Piano periferie 500 milioni; Piano aree degradate: 200 milioni; Piano città 318 milioni; PON Metro: 896 milioni; Piano Stralcio per il rischio idrogeologico 1,3 miliardi; Riqualificazione edifici scolastici: 2.5 miliardi; Fondo Sviluppo Coesione: 36 miliardi; Fondi strutturali europei: 51.7 miliardi; e ancora impianti sportivi: 100 milioni; banda larga; fondi della Cassa depositi e prestiti e piano della mobilità sostenibile.” In tutto si tratta di quasi 100 miliardi di euro che vanno spesi. C E bene.

Questa panoramica (in difetto, perché esistono numerose altre forme di finanziamento), ci conduce tuttavia al secondo punto della mia riflessione, ed esattamente quello strutturale.

Ritorniamo ad un esempio concreto: nel precedente settennato di programmazione comunitaria, gran parte delle risorse messe a disposizione per il nostro Paese dall’Unione Europea non sono state spese. Così come non sono stati sfruttati i numerosi vantaggi, in termini di funding, che l’Unione Europea metteva a disposizione del tessuto produttivo6. Ciò per un motivo semplice: struttura e competenze.

La maggior parte dei fondi destinati alle imprese, a esempio, si rivolgeva a imprese di medie dimensioni, in grado di gestire un fatturato medio elevato, che facesse da “garanzia” delle capacità di management disponibili. Le imprese che tuttavia dispongono di queste caratteristiche nel nostro tessuto imprenditoriale, sono poche. Così come sono poche le imprese italiane in cui l’inglese è la lingua ufficiale, in cui la programmazione economica triennale viene realizzata in maniera impeccabile.

Sebbene nelle Pubbliche Amministrazioni ci sia stato un fortissimo incremento della qualità del personale, probabilmente molte città vivono ancora il medesimo problema. Cui si aggiunge un elemento che di solito viene poco considerato. La burocrazia e i possibili conflitti tra governance e management cittadino, che detto in altri termini significa i conflitti tra gli apparati politico e amministrativo. Perché il politico viene eletto sulla base di linee guida, di visioni, e cerca di implementare tali visioni. Ma poi arrivano i problemi: le circolari, le direttive, il protocollo, le rettifiche e gli uffici competenti.

Guardiamo al comune di Milano: quale ufficio si può occupare del bando periferie? Dipende: Assessorati all’educazione, alla Cultura, alla Mobilità e all’Ambiente, allo Sport e al Tempo libero, alla Partecipazione, alle Politiche sociali, all’Urbanistica, ai Lavori pubblici, alla Sicurezza, alle Politiche del lavoro e infine al Bilancio e al demanio. Praticamente tutti. Il che significa uffici, documenti, telefonate, scadenze che arrivano e responsabili di firma che quel giorno sono impegnati in riunione. E questo in una sola struttura. Immaginate quando sono previste partnership. Non si tratta di esagerazioni. Chiunque abbia vissuto un minimo (anche da esterno) una struttura comunale sa che non è per niente facile.

Lo stesso De Albertis aggiunge: “in questo momento è necessario prendere fiato: vale per il governo e vale per i nuovi sindaci. Evitiamo di affastellare progetti frammentati e privi di alcuna linea strategica”.

Ma a ben vedere le linee da seguire sono due: non solo la selezione delle risorse attraverso una linea strategica condivisa, che spesso manca nel nostro Paese così oberato da urgenze, ma anche una task force che ripensi alla struttura comunale, all’organigramma burocratico, in modo che possa far fronte a quelle esigenze di programmazione che non possono essere lasciate così frammentate, con progetti che partono da un ufficio, ritornano a boomerang e poi finiscono sul tavolo di qualcuno che li firma sulla base di una relazione sommaria che permetta di comprendere il progetto in cinque minuti.

È necessario dunque puntare su progetti concreti, davvero utili ai cittadini e alle città, e disporre di competenze che permettano di ottenere le risorse economiche necessarie. Non è semplice. Ma la posta in gioco è alta. Ed è una partita che non possiamo perdere. Di nuovo.

© Riproduzione riservata